N. 79 - Luglio 2014

(CX)

HOROLOGIUM AUGUSTI

EMERGENZE STORICO-ASTRONOMICHE NEL CUORE DI ROMA

di Federica Campanelli

Alcune

delle

principali

piazze

di

Roma

sono

fregiate

da

maestosi

obelischi,

ma

non

tutti

gli

esemplari

di

questa

“collezione”

unica

al

mondo

sono

di

origine

egiziana,

alcuni

di

questi

imponenti

monoliti

sono

stati

infatti

realizzati

ex

novo

proprio

in

epoca

romana.

Il

primo

imperatore

che

si

cimentò

nell’impresa

di

condurre

gli

alti

obelischi

da

terre

lontane

fino

in

città,

fu

Ottaviano

Augusto

(63

a.C.-14

d.C.).

Il

suo

esempio

fu

poi

ampiamente

seguito

dai

sovrani

che

gli

succedettero.

In

epoca

imperiale,

così

come

durante

la

Roma

papale,

gli

obelischi

non

avevano

un

ruolo

prettamente

ornamentale,

ma

rivestivano

un

preciso

interesse

politico

e

religioso:

erano

bottino

di

guerra,

simbolo

della

potenza

e

delle

conquiste

imperiali,

elementi

urbani

utili

all’orientamento.

A

quel

tempo

li

avremmo

per

esempio

visti

nei

templi

egizi

– in

particolare

quelli

dedicati

al

culto

di

Iside

e

Serapide,

presenti

in

vari

punti

del

territorio

a

partire

dal

I

secolo

a.C.

– o

in

aree

consacrate

al

dio

Sole,

dinanzi

a

monumenti

funerari,

nei

circhi.

Oggi

nella

capitale

si

ergono

13

obelischi

antichi

–

più

altri

cinque

realizzati

in

epoca

moderna

– ma

è

certo

che

in

passato

se

ne

contassero

almeno

17 e

che

in

parte

siano

stati

perduti

o

trasferiti

in

altre

città,

come

accadde

a

esemplari

egizi

provenienti

dal

tempio

di

Iside

in

Campo

Marzio,

che

nel

XVIII

furono

ricollocati

uno

a

Urbino,

nell’odierna

piazza

Rinascimento,

e

l’altro

nel

giardino

di

Boboli

a

Firenze.

Tra

i

maggiori

obelischi

ancora

visibili,

ce

n’è

uno

dalla

storia

particolarmente

intensa,

travagliata

e in

parte

misteriosa:

è

uno

dei

quattro

obelischi

importati

dall’Egitto

in

epoca

augustea,

reso

celebre

dalla

funzione

gnomonica

che

avrebbe

dovuto

svolgere

per

un

grandioso

orologio

solare,

l’Horologium

Augusti,

e

che

oggi

s’innalza

davanti

la

Camera

dei

Deputati

in

piazza

Montecitorio.

Fatto

erigere

a

Eliopoli

dal

faraone

della

XXVI

dinastia

Psammetico

II

(594-589

a.C.)

intorno

al

586

a.C.

per

commemorare

la

vittoria

sull’Etiopia,

il

grande

monolite

in

granito

rosso

alto

circa

22

metri

(~

72

piedi),

fu

rimosso

e

condotto

a

Roma

per

volontà

di

Augusto

tra

il

10 e

il 9

a.C.

La

sua

nuova

collocazione

in

territorio

romano

non

fu

casuale:

l’obelisco

doveva

essere

disposto

a

nord-est

dell’attuale

incrocio

tra

via

del

Campo

Marzio

e

via

Dei

Prefetti,

nell’allora

disabitata

area

settentrionale

del

Campo

Marzio.

Esso

faceva

parte

di

un

complesso

di

edifici

che

comprendeva

l’Ara

Pacis,

l’altare

marmoreo

inaugurato

dallo

stesso

Augusto

nel

9

a.C.

e

concepito

per

celebrare

un

nascente

periodo

di

pace

e

prosperità

dopo

lunghe

guerre

civili,

e il

grandioso

Mausoleo

della

famiglia

imperiale.

Su

due

lati

della

base,

tutt’oggi

possiamo

leggere

che

“L’imperatore

Augusto,

figlio

del

divino

Cesare,

pontefice

massimo,

proclamato

imperatore

per

la

dodicesima

volta,

console

per

undici

volte,

che

ha

rivestito

la

potestà

tribunizia

per

quattordici

volte,

avendo

condotto

l’Egitto

in

potere

del

popolo

romano,

diede

in

dono

al

sole”.

Antistante

l’obelisco,

un

esteso

quadrante

lapideo

orizzontale

era

attraversato

da

una

banda

in

bronzo

dorato.

Questa,

graduata,

costituiva

la

materializzazione

della

linea

meridiana

(nord-sud).

L’obelisco

di

Augusto

fu

dunque

pensato

come

gnomone

di

una

grande

meridiana

che,

attraverso

la

sua

ombra,

avrebbe

segnato

–

oltre

che

il

mezzogiorno

solare

dei

diversi

giorni

dell’anno

– le

ricorrenze

più

importanti

legate

alla

vita

del

primo

Imperatore

romano.

Al

momento

della

messa

in

opera,

l’asse

mediano

del

suo

basamento

(diverso

da

quello

attuale)

non

risultava

coincidente

con

la

linea

meridiana,

bensì

deviata

rispetto

a

essa

di

15°

verso

ovest.

Ciò

faceva

sì

che

all’alba

del

21

aprile,

tradizionalmente

considerato

il

giorno

della

nascita

di

Roma,

il

lato

est

del

basamento,

normale

all’asse

dell’Ara

Pacis,

si

trovasse

esattamente

perpendicolare

alla

direzione

del

sole

in

quel

momento.

Altro

evento

rilevante

sia

dal

punto

di

vista

astronomico,

sia

legato

alla

vita

dell’Imperatore,

è

l’Equinozio

d’autunno

(23

settembre),

coincidente

con

il

compleanno

di

Augusto:

in

questo

giorno,

al

tramonto,

l’ombra

dello

gnomone

si

gettava

sull’ingresso

dell’Ara

Pacis,

che

quindi

giaceva

sulla

linea

equinoziale

della

meridiana.

Il

giorno

del

Solstizio

d’inverno,

22

dicembre,

(inizio

del

segno

del

Capricorno,

nonché

presunta

data

del

concepimento

dell’Imperatore),

sappiamo

che

il

sole

si

trova

nel

suo

punto

più

basso

sull’eclittica,

e in

tale

occasione

l’ombra

segnata

dallo

gnomone

presumibilmente

copriva

la

lastra

lapidea

in

tutta

la

sua

estensione.

Nei

giorni

e

nei

mesi

successivi

l’ombra

si

sarebbe

ridotta

gradualmente:

il

“decrescere”

dell’ombra

proiettata

dallo

gnomone

è

dovuto

all’ascesa

del

sole

fino

al

raggiungimento

della

sua

massima

altezza

sull’orizzonte.

Tale

ascesa

si

figurava

come

la

perfetta

simbologia

di

una

nuova

e

agognata

epoca

di

pace,

la

pace

di

Augusto.

.

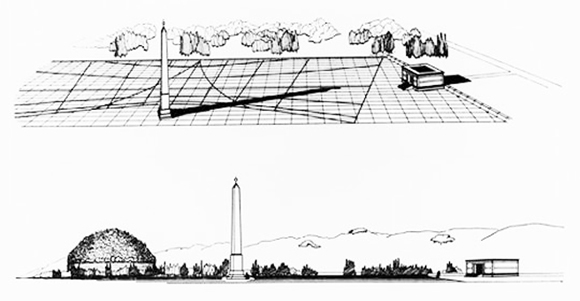

Ricostruzione

grafica

dell'Horologium

Augusti

(Buchner)

L’orologio

smise

di

funzionare

già

pochi

decenni

dopo

la

sua

realizzazione

a

causa

dalle

periodiche

inondazioni

del

Tevere

e

dei

relativi

accumuli

di

grandi

quantità

di

detriti

sul

tracciato

della

meridiana.

Dopodiché

l’obelisco

rimase

in

piedi

per

qualche

tempo,

forse

fino

all’invasione

di

Totila

del

VI

secolo,

o

ancora

fino

all’XI

secolo,

quando

crollò

spezzandosi

in

cinque

parti.

Da

allora

sparì

dalla

memoria

per

molti

anni.

I

primi

frammenti

dell’obelisco

furono

casualmente

ritrovati

nel

1502

presso

il

seminterrato

di

un’attività

commerciale.

Successivamente

il

pontefice

Sisto

V,

non

indifferente

all’importanza

della

scoperta,

si

cimentò

in

vari

tentativi

di

ripristino

del

monolite,

ma

non

raggiunse

mai

lo

scopo.

Si

dovrà

attendere

Pio

VI,

che

nel

1794,

finalmente,

s’impegnò

affinché

l’opera

ricevesse

i

doverosi

interventi

di

risanamento

e la

definitiva

ubicazione

in

piazza

Montecitorio,

dove

è

ancora

oggi.

Il 7

giugno

1998,

con

l’inaugurazione

della

nuova

sistemazione

della

piazza,

è

stata

anche

riattivata

la

funzione

meridiana

gnomonica

dell’obelisco.

Attualmente

l’obelisco,

compreso

il

nuovo

basamento,

è

alto

33,97

metri.

Il

tentativo

è

ammirevole,

ma

le

dimensioni

dell’ombra

proiettata

dall’obelisco

campense,

in

realtà,

mal

si

conciliano

con

lo

spazio

disponibile.

La

distanza

tra

l’obelisco

e

l’edificio

della

Camera

infatti

risulta

essere

troppo

esigua.

Al

Solstizio

d’inverno

la

lunghezza

dell’ombra

gnomonica

risulterebbe

essere

70,50

metri,

ma

questa

viene

bruscamente

interrotta

al

segno

zodiacale

dei

Pesci

proprio

dalla

facciata

di

Palazzo

Montecitorio.

Di

fatto

è

una

meridiana

che

funziona

solo

durante

la

bella

stagione.

Per

quanto

riguarda

gli

studi

fatti

in

epoca

recente

sul

funzionamento

dell’antico

orologio

solare,

non

possiamo

non

menzionare

le

valevoli

ricostruzioni

degli

archeologi

Edmund

Buchner

e

Friedrich

Rakob,

dell’Istituto

Archeologico

Germanico

di

Berlino

e

Roma.

Nel

1979

il

tedesco

Buchner

effettuò

sistematici

scavi

in

via

del

Campo

Marzio

all’altezza

dell’attuale

civico

48.

La

scoperta

fu

straordinaria:

dagli

scavi

emerse,

a

6,30

metri

di

profondità,

un

lastricato

in

travertino

dove

erano

impressi

con

lettere

in

bronzo

i

nomi

greci

delle

costellazioni

zodiacali.

Vi

si

può

leggere:

“ΩΝ”

(della

parola

leon)

“ΠΑΡΘ”

(di

Parthenos”),

“ΟΣ”

(di

krios,

ariete)

e

“ΤΑΥΡ”

(di

tauros),

oltre

a

indicazioni

stagionali

o

meteorologiche,

come

“ethesiai

pauontai”

(cessano

i

venti

etesii)

e

“qerous

arch”

(inizio

dell’estate).

Il

lastricato

era

inoltre

attraversato

da

una

retta

con

tacche

perpendicolari

di 3

o 4

centimetri

di

larghezza:quest’ultima

costituiva

la

linea

meridiana

corrispondente

al

mezzogiorno

solare

di

Roma

(42°

di

latitudine

nord).

.

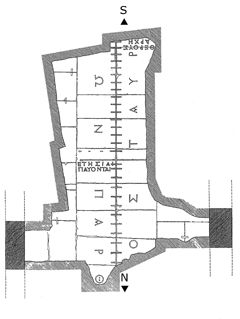

A

sinistra

la

ricostruzione

grafica

del

tratto

di

meridiana

ritrovata

da

Buchner;

a

destra

l'originale.

Pochi

anni

prima,

in

un

punto

non

molto

distante

della

stessa

via,

si

era

rinvenuto

un

piano

battuto

a

circa

8

metri

di

profondità,

interpretato

come

il

piano

di

giacitura

originale

dell’orologio

solare

di

Augusto.

Sulla

base

di

quei

ritrovamenti

e

forti

delle

nuove

scoperte,

i

due

studiosi

tedeschi

sostennero,

confermando

precedenti

teorie

dello

stesso

Rakob,

che

l’intera

struttura

della

meridiana

comprendeva

un’area

estesa

165x75

metri

circa

e

che

in

origine

si

trovava

proprio

alla

profondità

di 8

metri

rispetto

all’odierno

piano

stradale.

In

seguito,

durante

il

governo

di

Domiziano

(non

è

dato

sapere

esattamente

quando),

il

quadrante

lapideo

e

l’imponente

obelisco-gnomone

furono

nuovamente

ricomposti

secondo

un

assetto

probabilmente

identico

all’originale,

ma

su

un

livello

più

alto

di

due

metri:

l’area,

come

già

visto,

era

stata

con

ogni

certezza

precedentemente

vittima

delle

piene

del

Tevere,

e il

lastricato

venne

così

ricoperto

da

plurimi

strati

di

sedimenti.

Il

sistema

calendariale,

vale

a

dire

la

suddivisione

dell’anno

solare

nei

suoi

intervalli

temporali,

si

basava

sulla

posizione

dell’ombra

proiettata

dallo

gnomone

sul

cosiddetto

aracne,

un

reticolato

composto

da

linee

rette

poste

in

direzione

verticale-obliqua

(linee

orarie)

e da

linee

curve

–

fatta

eccezione

per

il

tracciato

degli

equinozi

– in

direzione

orizzontale

(linee

di

declinazione).

Si

tratta

però

di

ricostruzioni

ipotetiche,

dacché

come

già

detto,

dagli

scavi

emerse

solo

la

linea

meridiana

del

mezzogiorno.

Del

resto

dell’aracne

non

è

infatti

stata

ancora

trovata

traccia.

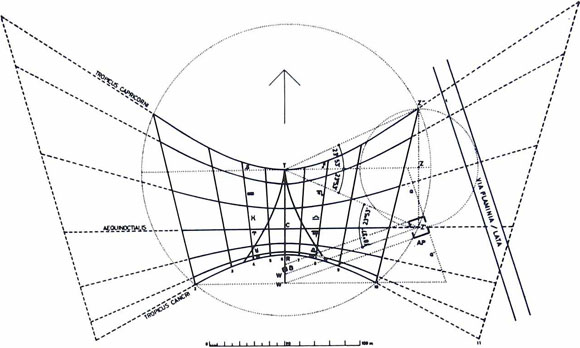

.

Ricostruzione

grafica

dell'aracne.

il

quadrante

dell'Horologium

Augusti

(Buchner

1982).

Ecco

come

appariva

a

Plinio

il

Vecchio

(Naturalis

Historia,

XXXVI,

72-73)

l’orologio

di

Augusto

a

pochi

decenni

dalla

sua

costruzione:

“All’obelisco

che

è

nel

Campo

Marzio

il

divino

Augusto

attribuì

la

mirabile

funzione

di

segnare

le

ombre

proiettate

dal

sole,

determinando

così

la

lunghezza

dei

giorni

e

delle

notti:

fece

collocare

una

lastra

di

pietra

che

rispetto

all’altezza

dell’obelisco

era

proporzionata

in

modo

che,

nell’ora

sesta

del

giorno

del

Solstizio

d’inverno

l’ombra

di

esso

fosse

lunga

quanto

la

lastra,

e

decrescesse

lentamente

giorno

dopo

giorno

per

poi

ricrescere

di

nuovo,

seguendo

i

righelli

di

bronzo

inseriti

nella

pietra:

un

congegno

che

vale

la

pena

di

conoscere,

e

che

si

deve

all’acume

del

matematico

Facondo

Novio.

Questi

aggiunse

sul

pinnacolo

una

palla

dorata,

la

cui

estremità

proiettava

un’ombra

raccolta

in

sé,

perché

altrimenti

la

punta

dell’obelisco

avrebbe

determinato

un’ombra

irregolare

(a

dargli

l’idea

fu,

dicono,

la

testa

umana.

Questa

registrazione

del

tempo

da

circa

trent’anni

non

è

più

conforme

al

vero,

forse

perché

il

corso

del

sole

non

è

rimasto

invariato,

ma è

mutato

per

qualche

motivo

astronomico,

oppure

perché

tutta

la

terra

nel

suo

complesso

si è

spostata

in

rapporto

al

suo

centro

(un

fatto

che

sento

dire

si

avverte

anche

in

altri

luoghi),

oppure

semplicemente

perché

lo

gnomone

si è

smosso

in

seguito

a

scosse

telluriche,

ovvero

le

alluvioni

del

Tevere

hanno

provocato

un

abbassamento

dell’obelisco,

anche

se

si

dice

che

se

ne

siano

gettate

sottoterra

fondamenta

profonde

tanto

quanto

è

alto

il

carico

che

vi

si

appoggia”.