N. 95 - Novembre 2015

(CXXVI)

I MILLE VOLTI DI FEDERICO II

IN CERCA DI UN’IMMAGINE - PARTE I

di Federica Campanelli

«Federico, bagliore di fuoco, la meraviglia del mondo...», che aspetto aveva? Potrebbe la conoscenza del suo volto, della sua reale immagine, condizionare l’opinione del mondo contemporaneo sulla storia militare, politica e personale dello svevo? Forse sì considerando che sono in molti, tra specialisti e semplici appassionati, a tentare di ricostruire la sua fisionomia, e purtroppo ciò avviene sulla base di poche e a volte dubbie testimonianze coeve e non.

.

Stemma

della

casata

Sveva

del

Regno

di

Sicilia

I

suoi

ammiratori

(compresi

quelli

odierni)

lo

vorrebbero

tanto

gradevole

d’aspetto

quanto

brillante,

colto

e

raffinato

di

spirito...

e si

sa

che

una

buona

fisicità

ha

spesso

rappresentato

un

imprescindibile

elemento

di

propaganda

personale,

così

come

una

fisionomia

poco

accattivante,

un

portamento

rozzo

o un

difetto

fisico

non

di

rado

sono

stati

strumentalizzati

per

screditare

l’autorità

di

un

individuo.

Per

quanto

un

personaggio

come

Federico

non

possa

dirsi

immune

a

tutto

ciò,

raramente

s’incontrano

parole

denigratorie

circa

il

suo

aspetto

fisico,

nemmeno

da

parte

degli

oppositori

(Chiesa

in

primis)

che

in

lui

vedevano

un

sovrano

infedele,

scandaloso

e

blasfemo,

annunciatore

dell’Anticristo

o

Anticristo

egli

stesso.

Davvero

poche

sono

le

certezze

sull’aspetto

fisico

di

Federico

II:

due

comunque

i

caratteri

su

cui

pare

fossero

tutti

d’accordo:

i

colori

e la

statura.

La

sua

discendenza

svevo-normanna

di

sicuro

deve

avergli

conferito

i

caratteristici

colori

del

tipo

“teutonico”;

sono

da

considerarsi

pertanto

attendibili

le

parole

dei

cronachisti

e i

codici

miniati

che

lo

rappresentano

con

capelli

(e a

volte

barba,

sempre

che

l’abbia

davvero

portata)

biondo-ramati,

e

ciò

è

con

ogni

evidenza

–

ricorda

il

medievista

Hubert

Houben

–

avvalorato

dall’appellativo

del

nonno

paterno

dello

svevo,

Federico

I,

universalmente

noto

come

il

“Barbarossa”,

epiteto

dispregiativo

affibbiato

al

nobile

Hohenstaufen

probabilmente

in

seno

alla

Lega

Lombarda,

ma

largamente

diffuso

post

mortem

(1190).

Se

tipicamente

nordico

era

il

colore

rosso

o

biondo-rame

dei

capelli

di

Federico

II,

più

mediterranea

doveva

sembrare

la

sua

statura.

Nonostante

le

origini

centro-settentrionali

che

farebbero

sperare

in

un

uomo

dalla

fisicità

prominente,

a

quanto

si

legge

negli

scritti

dell’epoca

(o

successivi)

Federico

non

era

affatto

alto,

bensì

“di

media

altezza”

se

non

addirittura

“basso”,

e in

mancanza

di

dati

quantitativi

non

è

dato

sapere

altro.

Il

cronachista

francescano

Salimbene

de

Adam

(1221-1288),

nel

descrivere

“fisicamente”

l’imperatore

(di

cui

ammirava

la

personalità

ma

non

il

personaggio),

sembra

voglia

controbilanciare

l’esigua

altezza

di

Federico

commentandone

le

doti

intellettuali

e

l’aspetto

«sollazzevole,

allegro,

delizioso,

industre.

Sapeva

leggere,

scrivere

e

cantare,

e

sapeva

comporre

cantilene

e

canzoni.

Fu

bell’uomo

e

ben

formato,

ma

era

di

statura

media».

Più

appassionata

la

descrizione

dell’umanista

Pandolfo

Collenuccio

(1444-1504)

desunta

da

uno

scritto

perduto

di

Mainardino

degli

Aldighieri,

vescovo

di

Imola

(1207-1249).

Nell’esposizione

Federico

ci

appare

«bello

e

formoso

de

la

persona,

di

giusta

statura

e

membri

quadrati:

di

pelo

alquanto

rosso

e

volto

allegro.

Ebbe

grandissimo

sentimento

naturale,

e fu

prudente

sopra

tutti

gli

uomini:

perito

artefice

di

tutte

l’arti

meccaniche...»;

qui

la

statura

dello

svevo

non

è

“media”

ma

“giusta”,

una

sfumatura

che

fa

la

differenza.

Le

parole

dei

cronachisti

in

parte

suppliscono

alla

carenza

di

ritratti

(nel

senso

più

stretto

del

termine)

dell’imperatore

e

ciò

non

stupisce

dal

momento

che

l’avvento

del

Cristianesimo

aveva

contribuito

al

tramonto

del

classico

ritratto

fisionomico,

individuale,

favorendo

piuttosto

un

tipo

di

rappresentazione

simbolica

che

elude

il

carattere

terreno

dell’individuo

e

tende

a

sacralizzare

il

potere

(temporale

o

secolare

che

sia).

La

limitata

ritrattistica

di

Federico

II

dunque

non

consente

in

maniera

assoluta

di

farci

un’idea

su

quale

fosse

il

suo

vero

volto.

È

vero

che

i

sigilli

federiciani

e

soprattutto

alcuni

tipi

di

monete

(quindi

manufatti

contemporanei

a

Federico)

svolgevano

l’importante

ruolo

di

diffusione

dell’immagine

dell’imperatore,

ma

trattasi

ovviamente

di

un’immagine

ufficiale,

stilizzata,

essenziale:

nei

cosiddetti

augustali,

le

monete

d’oro

imperiali

coniate

nelle

zecche

di

Brindisi

e

Messina

a

partire

dal

1231,

vale

a

dire

dall’emanazione

delle

Costituzioni

di

Melfi,

l’iconografia

di

Federico

II

ricalca

quella

di

Cesare

Ottaviano

Augusto

in

un’ideale

prosecuzione.

Nel

recto

degli

augustali

ritroviamo

infatti

l’effigie

di

Federico

volto

a

destra

abbigliato

secondo

lo

stile

romano-imperiale

e

con

il

capo

coronato

(nelle

prime

monetazioni)

oppure

laureato.

Su

di

esso

la

titolatura

ufficiale:

IMP(erator)

ROM(anorum)

CAESAR

AUG(ustus).

Il

verso

della

moneta,

invece,

riporta

il

nome

FRIDERICUS

e

l’aquila

sveva

ad

ali

spiegate

con

la

testa

rivolta

a

destra.

Forse

ancora

meno

utili

alla

comprensione

delle

fattezze

fisiche

di

Federico,

poiché

riprodotte

con

meno

dettaglio

rispetto

alle

monete,

sono

i

sigilli

e le

bolle.

Su

questi

il

sovrano

è

ritratto

frontalmente,

seduto

in

trono,

con

il

globo

crucigero

nella

mano

sinistra

e lo

scettro

nella

destra.

Questo

rigido

e

impersonale

schema

figurativo

si

ripete

in

ogni

variante

di

bolle

e

sigilli,

che

siano

essi

stati

prodotti

per

Federico

Rex

Siciliae,

Rex

Romanorum

o

Imperator.

Si

tratta

ancora

una

volta

della

riproduzione

di

un’immagine

“ufficiale”,

lontana

da

qualsivoglia

riferimento

fisionomico.

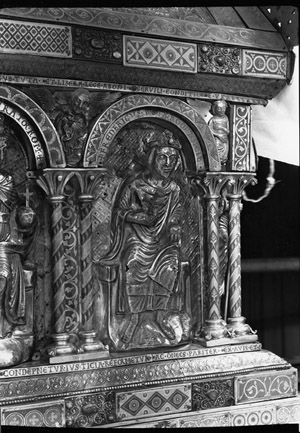

Di

sicuro

impatto

visivo

è un

capolavoro

di

oreficeria

che

contempla

anche

un

ritratto

dello

svevo:

il

karlsschrein,

il

reliquiario

di

Carlo

Magno

conservato

nella

cattedrale

di

Aachen

(Aquisgrana).

Purtroppo

anche

in

questo

caso

si

tratta

di

un’immagine

poco

significativa

di

Federico,

ma

vale

la

pena

citarla

anche

per

la

ricchezza

del

reliquiario.

Il

karlsschrein

è

uno

scrigno

preziosissimo

ideato

per

contenere

definitivamente

le

spoglie

di

Carlo

Magno,

il

cui

corpo

aveva

subìto

negli

anni

successivi

alla

sua

morte

(sopraggiunta

il

18

gennaio

814)

diverse

operazioni

di

esumazione

e

seppellimento.

La

lavorazione

del

karlsschrein

era

stata

intrapresa

con

Federico

Barbarossa,

ma

solo

nel

1215

trovò

compimento.

Il

27

luglio

di

quello

stesso

anno,

appena

due

giorni

dopo

il

conferimento

della

corona

romano-germanica

a

Federico

II

proprio

nella

cattedrale

di

Aquisgrana,

il

reliquiario

contenente

i

resti

di

Carlo

Magno

venne

finalmente

sigillato.

Lo

scrigno

è in

legno

di

quercia,

presenta

la

forma

di

una

basilichetta

senza

transetto

ed è

riccamente

decorato

con

pietre

preziose,

filigrane

ed

elementi

in

argento

e

rame

dorati

e

smaltati.

Su

uno

dei

due

lati

corti

emerge

l’effigie

di

Carlo

Magno

in

trono

affiancato

a

destra

da

papa

Leone

III

e a

sinistra

dall’arcivescovo

di

Reims

Turpino.

Sui

due

lati

lunghi

spiccano

invece

le

riproduzioni

di

alcuni

re e

imperatori

del

Sacro

Romano

Impero,

ognuno

dei

quali

è

inquadrato

entro

una

piccola

arcata

poggiante

su

colonnine

doppie.

Come

accennato

prima,

tra

i

reali

compare

anche

Federico

II,

sul

quale

campeggia

l’iscrizione

(vedi

Deutsche

Inschriften

Online):

FREDERICVS

REX

ROM(anorum)

(et) SICIL(ie).

Tra

le

rappresentazioni

contemporanee

a

Federico

II

sarebbe

da

includere

anche

una

scultura

in

marmo

che

lo

ritrae

togato

e

assiso

in

trono,

un

tempo

presente

sulla

facciata

della

Porta

di

Capua,

detta

anche

Castello

delle

Torri

o

Arco

di

Trionfo

sul

Volturno.

Questo

consisteva

in

una

porta

monumentale

voluta

dall’imperatore

e

realizzata

dall’architetto

campano

Niccolò

di

Cicala

tra

1234

e

1240.

La

porta,

oltre

a

una

parziale

demolizione

nel

XVI

secolo,

il 9

settembre

1943

subì

i

colpi

del

pesante

bombardamento

anglo-americano

che

in

quell’occasione

distrusse

oltre

il

70%

della

città.

La

scultura,

semidistrutta

nel

1799

durante

l’occupazione

francese,

è

ora

mutila

e

acefala,

ma

della

testa

rimane

il

calco

della

copia

in

gesso

che

realizzò

lo

scultore

genovese

Tommaso

Solari

(m.

1799)

prima

che

l’originale

fosse

danneggiato.

Sempre

negli

anni

precedenti

all’intervento

distruttivo

dei

francesi,

e

precisamente

nel

1781,

lo

storico

dell’arte

Séroux

d’Agincourt

eseguì

una

riproduzione

grafica

della

scultura

in

cui

Federico

appare

con

un

volto

un

po’

troppo

fanciullesco

per

l’età

che

aveva

al

momento

del

ritratto,

cioè

circa

quarant’anni.

Il

calco

della

testa,

nonché

il

torso

mutilo

dell’imperatore,

sono

oggi

conservati

al

Museo

Campano

di

Capua.

Sul

ritratto

capuano

di

Federico

persistono

comunque

molte

incertezze

sia

sull’attendibilità

della

copia,

sia

sul

suo

valore

fisionomico.

Link

Parte

II