Pittura dell’esplorazione

Rotte dell’arte tra storia e memoria

di Fabrizio

Mastio

La storia può essere interpretata

come un lungo viaggio contrassegnato

da partenze, soste e ritorni?

L’arte, ancora una volta, può

offrire una lettura interpretativa

ed essere letta come un diario di

bordo del perpetuo incedere degli

eventi. Un percorso può rinvenirsi

in un autentico capolavoro risalente

al II o I secolo a.C., custodito

presso il Museo Nazionale

Archeologico di Palestrina, il

Mosaico del Nilo, o

Mosaico nilotico di Palestrina

(431×585 cm). Anche se non

ascrivibile alla pittura, l’opera,

realizzata da autore ignoto, rimanda

alle Storie di Erodoto, dove,

nel II libro, viene fornita un’ampia

trattazione dell’Egitto e del Nilo.

Il fiume non rappresenta

esclusivamente un elemento

geografico, ma anche l’essenza di

una civiltà millenaria e la

fertilità. Il mosaico, osservabile

dalla parte superiore a quella

inferiore, raffigura l’Alto e il

Basso Egitto dell’epoca

greco-romana. Erodoto, nelle Storie,

fa riferimento alle cime dalle quali

sorgerebbe il Nilo: “Quanto alle

sorgenti del Nilo nessun Egiziano,

Libico o Greco venuto a colloquio

con me sostenne mai di conoscerle,

tranne lo scriba del sacro tesoro di

Atena, nella città di Sais, in

Egitto; ma quando costui mi disse di

conoscerle con certezza, ebbi

l’impressione che mi stesse

prendendo in giro. Parlava infatti

di due monti dalle cime aguzze

situati fra le città di Siene nella

Tebaide e di Elefantina, detti Crofi

e Mofi; le sorgenti del Nilo, che

sono inesplorabili, scaturirebbero

appunto in mezzo a questi due monti:

metà dell’acqua si riverserebbe a

nord, verso l’Egitto, l’altra metà a

sud, verso l’Etiopia”.

Nella sezione superiore compaiono,

in effetti, delle cime montuose,

probabilmente l’Acrocoro etiopico,

popolate da pigmei, dediti alla

caccia, in un mondo all’epoca

inesplorato. Vengono raffigurate

varie specie di animali che

riconducono il territorio immaginato

all’Egitto, anche per la presenza di

ippopotami, coccodrilli, pitoni,

rinoceronti africani, orsi, iene,

tartarughe e lontre, babbuini,

cinghiali e ghepardi: un vero

atlante storico-geografico. La

rappresentazione della caccia

all’ippopotamo da un’imbarcazione

egizia è accompagnata da una

bucolica scena di un simposio con un

pergolato ornato da grappoli d’uva.

Pastori, contadini e militari

popolano paesaggi naturali e urbani,

disegnando una geografia sociale.

Dal Nilo emerge la vita, tra realtà,

rituale e mito.

La realtà è presente nella caccia,

nell’agricoltura e nelle armature

dei soldati; il rituale nel

simulacro portato a spalla da un

gruppo di servitori; il mito, nella

raffigurazione di una sfinge che

osserva lo spettatore. L’opera

traccia un itinerario che pare

delineare un percorso evolutivo e

non esclusivamente spaziale: dalle

terre quasi disabitate si giunge

gradualmente verso la comparsa di

un’architettura urbana,

caratterizzata dallo scorrere della

vita quotidiana e dallo svolgimento

di attività agricole, di navigazione

e pesca, fino alle mura di quella

che, presumibilmente, può essere la

città di Alessandria d’Egitto,

adagiata sul delta del Nilo.

Il mosaico riproduce, inoltre, il

tema delle piene fluviali,

manifestazione della ciclicità della

vita e del complesso equilibrio che

regola il rapporto tra esistenza

umana e natura, come confermato da

Erodoto:“Quando il Nilo ha

inondato il paese, al di sopra delle

acque si vedono solo le città,

simili pressappoco alle isole del

Mar Egeo: giacché tutto il resto

dell’Egitto diventa un mare, e

solamente le città ne emergono”.

Il Mosaico nilotico potrebbe essere

letto come un percorso geografico,

partendo dall’alto degli speroni

rocciosi dell’antica Nubia fino alle

acque azzurre del porto di

Alessandria, o come un itinerario

storico-evolutivo, dalle origini e

da una dimensione primordiale,

rinvenibile nella parte superiore

dell’opera, fino a una società

maggiormente stratificata ed esposta

verso il mondo.

Dall’Antico Egitto il viaggio

esplorativo può continuare

attraverso le diverse prospettive

interpretative rinvenibili nelle

opere di tre artisti appartenuti a

epoche diverse, secondo un ordine

non meramente cronologico, ma

tematico: Il primo sbarco di

Cristoforo Colombo in America (1862)

di Dióscoro Teófilo Puebla Tolín (Fernal

de Fernamental, 25 Febbraio 1831 -

Madrid, 24 Ottobre 1901), Il

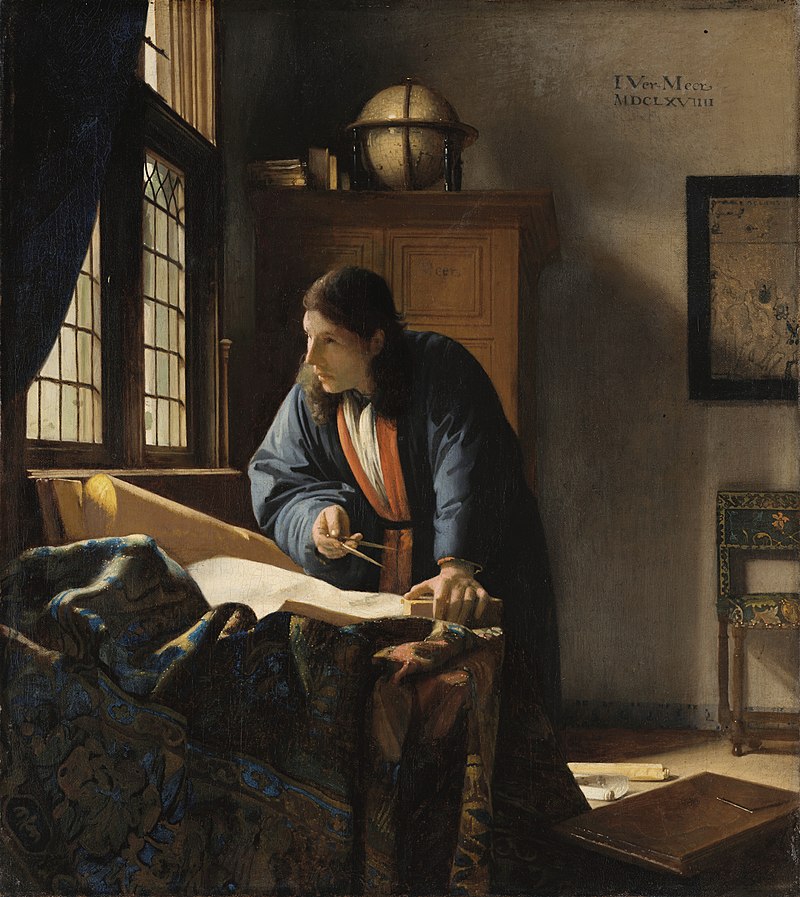

Geografo (1668-69 circa) di Jan

Vermeer (Delft, 31 ottobre 1632 -

Delft, 15 dicembre 1675) e

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove

andiamo? (1897) di Paul Gauguin

(Parigi, 7 giugno 1848 - Hiva Oa, 8

maggio 1903). Queste opere

attraversano confini geografici e

concettuali, dipingono partenza e

destinazione, differenza e identità,

dubbio e certezza.

L’esplorazione nella pittura storica

di Dióscoro Puebla

Dioscoro Puebla, esponente

dell’eclettismo, ha abbracciato

diversi stili pittorici, dal

classicismo all’orientalismo, con

una produzione artistica

caratterizzata da varietà tematica e

formale,

Il primo sbarco di Cristoforo

Colombo in America (1862),

classico esempio di pittura storica

di stampo celebrativo, ricostruisce

l’approdo di Cristoforo Colombo

all’Isola di Guanahani, poi

denominata San Salvador, il 12

ottobre 1492. Il dipinto, olio su

tela di 330x545 cm, custodito presso

il Museo del Prado di Madrid,

costituisce una sintesi di

storicismo contraddistinto dal

connubio di orgoglio religioso,

patriottismo e glorificazione.

%20in%20America%201862.jpg)

Cristoforo Colombo occupa la scena

centrale della tela e,

simbolicamente, la terra e il cielo:

con lo sguardo scruta l’etere col

drappo innalzato in maniera

simmetrica dalla mano sinistra,

mentre la mano destra scuote il

suolo con la spada. Il rosso porpora

delle vesti del navigatore genovese

risaltano rispetto agli altri

elementi cromatici. Il marinaio, in

basso a destra, abbraccia la terra

americana, quasi rivendicandone il

possesso, mentre il frate sulla

sinistra con in mano un crocefisso

rappresenta l’opera di

evangelizzazione. Sulla sinistra, le

popolazioni locali, seminude,

emergono dalla vegetazione con

aspetto dimesso e impaurito.

Dal dipinto traspare volontà di

dominio e conquista con la sottesa

giustificazione del diritto al

dominio sul Nuovo Mondo. Sullo

sfondo si stagliano le caravelle,

ancorate nelle calme acque oceaniche

sormontate dal tenue azzurro del

cielo. La centralità dell’approdo

non appare casuale. Gli autoctoni,

occupano una porzione residuale del

dipinto, in un contesto privo della

rappresentazione di chiari simboli

della cultura locale. L’opera può

essere interpretata come un

manifesto propagandistico del

dominio coloniale in una dimensione

emotiva carica di dramma,

esaltazione e sorpresa. Gli

indigeni, descritti da Colombo con

la locuzione“genti ignude”

secondo la parafrasi di Las Casas,

rende chiaro il rimando a una

classificazione e non esclusivamente

a una descrizione.

Dioscoro Puebla ripropone in chiave

estetica il fatto che gli autoctoni,

in base al metro con cui nella

cristianità latina medievale si

giudicava il grado di civiltà di una

popolazione, non erano cittadini di

una società civile e tale

constatazione avrebbe costituito,

infatti, l’assegnazione di quelle

terre alla Corona di Spagna.

L’esplorazione nella pittura

silenziosa di Jan Vermeer

Dalla vastità oceanica agli ambienti

domestici di Vermeer, il viaggio non

trova interruzione, ma un percorso

differente. Il pittore del Secolo

d’Oro olandese dipinge Il

Geografo, olio su tela del

1668-69 circa, di 53x46,5 cm,

custodito presso il Städelsches

Kunstinstitut und Städtische Galerie

di Francoforte. L’opera,

analizzabile contestualmente a un

altro dipinto dello stesso autore,

L’Astronomo (1668), similare

per affinità estetica e concettuale,

raffigura una scena ambientata in un

ambiente domestico dove un geografo,

con abbigliamento accademico dai

colori blu, rosso e bianco, i

capelli lunghi e sguardo rivolto

verso il vuoto, in posa meditativa,

appare immerso fra voluminose carte

geografiche. Il drappeggio morbido

del copritavolo e le pieghe delle

vesti conferiscono dinamicità al

protagonista. Nella stanza, luce e

ombra si compenetrano, mettendo in

evidenza il protagonista della

scena, gli strumenti e le carte

geografiche. La luce proviene dalla

finestra, collocata sulla sinistra

della stanza, e penetra fiocamente

nello studio. Il geografo tiene la

mano sinistra appoggiata sul tavolo

e sulla destra un compasso, mentre,

in piena contemplazione, sembra

scrutare l’orizzonte o, forse,

l’ignoto. Se lo sfondo del dipinto

fosse il ponte di una nave delle

Compagnie delle Indie Orientali, non

vi sarebbe differenza.

Nell’opera, le onde del pensiero si

infrangono sugli scogli del mare e

le pieghe del drappo policromatico e

delle vesti, che paiono raffigurare

il moto ondoso, potrebbero essere

merci depositate in una stiva. Le

carte geografiche ornano il tavolo

da lavoro e il pavimento, mentre un

mappamondo, posto in cima

all’armadio insieme ad alcuni tomi,

rispecchia fedelmente quello

realizzato nel 1618 da Jodocus

Hondius, membro di una famiglia di

cartografi. Sul muro è appesa una

carta geografica dei mari,

corrispondente a quella di Willem

Jansz. Blaeu. Poco sopra, appare la

firma del pittore. Gli strumenti

utilizzati dallo scienziato sono

riprodotti in modo preciso rispetto

a quelli effettivamente esistenti

all’epoca di Vermeer.

Nel dipinto il pensiero si

materializza, configurandosi come

un’allegoria della scienza. Nella

rappresentazione emerge chiaramente

la fede nel progresso e il desiderio

di esplorazione: pensiero,

equilibrio e metodo sembrano solcare

i mari della conoscenza.

L’esplorazione nella pittura esotica

di Gauguin

I luoghi dell’arte non costituiscono

esclusivamente un percorso

geografico, ma anche un itinerario

esistenziale. Paul Gauguin,

primitivista e simbolista,

rappresenta uno di quegli artisti

che non affronta i mari per spirito

di conquista, ma per trovare un

rifugio da una società che non sente

appartenergli. Cerca nell’esotismo

un itinerario che non è fuga fine a

se stessa, ma ricerca di una diversa

dimensione interiore, probabilmente,

non scoperta, ma riscoperta del sé

attraverso il contatto con culture

distanti dal Vecchio Mondo.

L’artista francese affronta quasi un

tragitto inverso rispetto a quello

descritto da Dioscoro Puebla.

Nel dipinto Da dove veniamo? Chi

siamo? Dove andiamo?, olio su

tela del 1897-1898, di 139,1x374,5

cm., custodito presso il Museum of

Fine Arts di Boston, attraverso il

titolo pone già domande dal sapore

teleologico. L’opera esprime i

tormenti e la complessità di un

artista che raffigura un mondo

edenico polinesiano. I protagonisti

assoluti, in questo caso,

antiteticamente rispetto

all’interpretazione fornita da

Dioscoro Puebla, sono gli autoctoni:

dodici figure rappresentanti le

varie fasce d’età, popolano, in una

lettura dell’opera da destra verso

sinistra, la tela. Nella parte

superiore del dipinto, a sinistra,

campeggiano le domande del titolo,

che completano l’opera nella forma e

nella sostanza.

Il dipinto nella rappresentazione

della cultura polinesiana,

simboleggia la vita nel dispiegarsi

delle varie fasi: a sinistra, un

bambino adagiato vicino a giovani

donne che ne vegliano il sonno. Due

di loro osservano lo spettatore; una

appare di profilo. Dietro di loro,

da un’oscura spelonca, affiorano

altre due donne avvolte da lunghe

tuniche e una figura di schiena con

la mano sul capo.

La scena centrale è occupata da un

giovane che raccoglie dei frutti

dalla cima di un albero. Verso

sinistra una bambina mangia un

frutto, mentre una donna seduta

accanto a un’anziana pare

simboleggiare il divario

generazionale e il placido scorrere

del tempo. Sullo sfondo un idolo

locale si trova vicino a un’altra

figura femminile, assorta nei propri

pensieri. Il mondo animale trova

ampio spazio, in un rapporto di

simbiosi con gli esseri umani. Sullo

sfondo la vegetazione endemica, il

mare e un’isola non sono semplice

ornamento, ma parte della

narrazione, dove il rapporto tra

esseri umani e natura è ancorato a

una purezza primitiva. Non si scorge

realismo, ma un'astrattezza delle

forme dettata dalla volontà del

pittore di conferire alla propria

rappresentazione artistica un tratto

istintivo aderente alle culture

indigene. Il dipinto presenta quasi

una dimensione onirica e lo stesso

utilizzo dei colori trasmette un’

atmosfera sospesa tra inconscio e

realtà in un chiaro intento di

sperimentazione libera dai vincoli

della rappresentazione tradizionale.

Gli itinerari nell’arte

rappresentano sempre nuovi approdi

verso mondi fisici e interiori,

punti di incontro tra culture,

frontiere estetiche ed emozionali.

L'uomo in epoche ancestrali viveva

sospeso tra gli elementi naturali,

che osservava con rispetto, timore e

soggezione religiosa. Il mare si

ergeva come barriera fisica e

mentale e affrontarlo costituiva una

sfida che richiedeva abilità e

coraggio, istinto e ragione: Odisseo

che affronta il dio Poseidone.

Attraversare il mare significava

solcare le insondabili praterie del

subconscio tra le tempeste interiori

delle debolezze umane. Eppure, il

crocevia di cultura e mercanzie è

l'esito dello spirito di adattamento

e della progressività insita

nell'umanità. Se il brigantino

Beagle di Charles Darwin può

assurgere a emblematico esempio

della spinta verso il progresso e

della fede nella scienza, la

baleniera Pequod descritta da

Melville in Moby Dick, diviene

metafora del viaggio come eterno

conflitto nel quale l’essere umano

scopre anche i territori inesplorati

della propria anima.

L’unico sopravvissuto del romanzo di

Melville, non a caso, si chiama

Ismaele: “Sostenuto da quella

bara, vagai alla deriva per quasi

tutto un giorno e una notte su un

mare morbido e funereo. I pescecani

mi guizzavano accanto senza

toccarmi, neanche avessero lucchetti

alla bocca; i selvaggi falchi marini

passavano coi becchi inguainati. Il

secondo giorno una vela si avvicinò,

si avvicinò sempre di più, e alla

fine mi raccolse. Era la Rachele,

che andava incrociando fuori rotta e

che, nel ritorno sui suoi passi in

cerca dei figli perduti, trovò

soltanto un altro orfano”. La

fine della storia non è stata ancora

avvistata dall'ultimo uomo, che per

natura cercherà sempre nuovi

orizzonti.

Riferimenti bibliografici:

Gombrich E.H., La storia

dell’arte, Phaidon, 2008.

Farthing S., Arte. La storia

completa, Atlante Srl,

Valsamoggia (Bo), 2018.

Farthing, S., 1001 dipinti. Una

guida completa ai capolavori della

pittura, Atlante Srl,

Valsamoggia (BO), 2021.

Antonini A., L’opera pittorica -

Vermeer, Rusconi Libri S.p.A.,

Stampato in India, 2018.

Erodoto, Le Storie, Libro II,

Antica Biblioteca Corigliano

Rossano, raccolta digitale

pubblicata nel 2022.

Fernández-Armesto F., Cristoforo

Colombo, RCS Quotidiani Spa,

Milano, 2005, edizione speciale per

il Corriere della Sera - Titolo

dell’edizione originale: Columbus.

Darwin C., Viaggio di un

naturalista intorno al mondo,

2005, ET Saggi

Melville H., Moby Dick,

Biblioteca Economica Newton, Prima

edizione: New Compton Editori srl,

Roma, 1995.

Rabino M., Da dove veniamo? Chi

siamo? Dove andiamo? di Paul Gauguin,

ADO - analisi dell’opera, 2018:

https://www.analisidellopera.it/paul-gauguin-da-dove-veniamo-chi-siamo-dove-andiamo/