Da Assurbanipal al Quattrocento

il libro e le sue forme

di

Riccardo Renzi

Quando si pensa all’oggetto libro,

la prima cosa che viene in mente

nell’immaginario comune condiviso è

la forma e la struttura del libro

moderno-contemporaneo, formato dalla

copertina, dal dorso, da un titolo

di copertina, dal frontespizio e

dalle pagine interne, insomma quello

che si è venuto canonizzando dal

Cinquecento in poi.

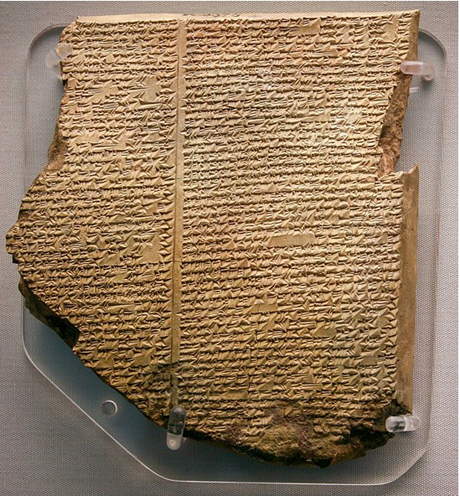

Ma l’oggetto “libro” non ha avuto

sempre questa forma. I primi

“contenitori” di scrittura della

storia sono state le tavolette di

terracotta Assiro-Babilonesi e la

prima biblioteca dell’antichità

rinvenuta fu quella di Assurbanipal,

re degli Assiri tra il 668 a.C. e il

626 a.C., menzionato nei testi

biblici, fu figlio secondogenito di

Esarhaddon e Naqi’a-Zakutu.

Tali tavolette contenevano scrittura

cuneiforme, erano sia di tipo

documentaristico che letterario, ed

erano conservate nei sotterranei del

palazzo reale. La biblioteca è stata

una scoperta dall’archeologo

britannico Austen Henry Layard. La

maggior parte delle tavolette furono

portate in Inghilterra e si trovano

oggi presso il British Museum, ma un

primo rinvenimento fu fatto alla

fine del 1849 nel cosiddetto Palazzo

sud-ovest, che era il Palazzo Reale

di Re Sennacherib (705 a.C. - 681

a.C.).

Tre anni dopo, l’assiriologo siriaco

Hormuzd Rassam, assistente di Layard,

scoprì una “biblioteca” simile nel

palazzo del Re Assurbanipal (668 -

627 a.C.), nella parte opposta del

tumulo. Sfortunatamente, i

ritrovamenti non vennero registrati

e subito dopo esser arrivati in

Europa, le tavolette vennero

irrimediabilmente mischiate tra di

loro e con altre provenienti da

diversi siti. È quindi oggi quasi

impossibile ricostruire i contenuti

originali di ciascuna delle due

“biblioteche”. Le tavolette sono

attribuite proprio a tale sovrano,

poiché esse contenevano una sorta di

ex libris, ove era riportato

il nome del sovrano.

.

British

Museum, Tavoletta del Diluvio

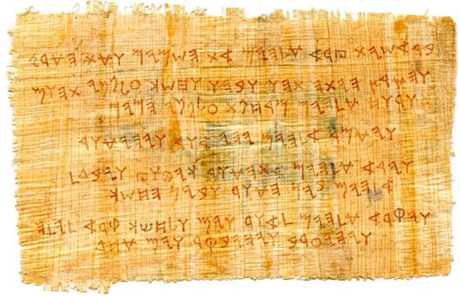

Spostandoci in Egitto, il supporto

scrittorio che andò per la maggiore

fu il rotolo di papiro, esso veniva

prodotto strappando dal fusto

triangolare della pianta delle

strisce, che venivano affiancate su

una superficie umida, dura e liscia.

Sopra di esse veniva disposto, ad

angolo retto, un altro strato. Per

amalgamare i due strati essi

venivano battuti con un martelletto

di legno, successivamente venivano

essiccati restando collegati dai

loro succhi naturali senza

l’aggiunta di colla. La superficie,

infine, veniva lisciata con pietre

arrotondate. In questo modo si

ottenevano dei fogli rettangolari

(detti in egiziano shefedu e

in greco kòllema, plurale:

kollemata).

Questo materiale aveva però due

problemi fondamentali, il primo

legato alla sua provenienza, infatti

cresceva solo in zone del Nord

Africa e Medio Oriente, il secondo

era legato alla sua conservazione,

infatti tale materiale si preservava

solo nelle zone nominate

precedentemente, mentre in Europa

aveva una vita molto breve.

A queste problematiche bisogna

aggiungere come fosse scomodo da

leggere e da scrivere, inoltre

poteva contenere testi brevi. A tal

proposito, da molti filologi

contemporanei, è stato rilevato come

alcune opere dell’antichità classica

fossero state divise in capitolo

proprio in base alle esigenze di

spazio.

Le problematiche legate alla

conservazione del materiale

iniziarono a sorgere con l’arrivo

dei Romani che adottarono tale

supporto e iniziarono a utilizzarlo

in tutto l’impero. Però anche essi

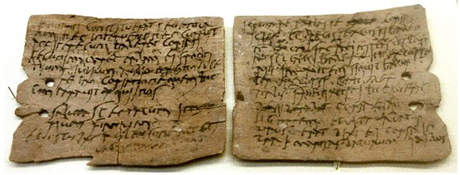

avevano un loro supporto scrittorio:

le tavolette lignee. Esse potevano

essere o incavate e riempite di

cera, o imbiancate di gesso. Su tale

supporto vi si scriveva con uno

stile nella tipologia grafica della

Capitale romana.

Tavolette di Vindolanda

Le tavolette potevano essere di

legno di cedro, di bosso o anche di

avorio, ricoperte di cera bianca o

colorata. Questo sistema fu poi

affiancato da uno più simile alla

classica “carta e penna”: invalse

l’uso di affidare i propri pensieri

a una cannuccia, che si intingeva

nell’inchiostro, per vergare

resistenti pergamene (tratte da

pelli animali, di pecora o di

vitello) o delicati papiri.

Dunque, durante l’epoca romana

abbiamo molti supporti scrittori, la

rivoluzione avvenne verso la metà

del III secolo d.C., quando da

Pergamo iniziò a essere esportato

sempre più verso Roma un nuovo

materiale: la pergamena. Va però

detto che i primi esperimenti di

“forma libro” vennero fatti con i

libri di papiro, cioè una fusione

tra il rotolo di papiro e il libro

di tavolette romano. Tale esemplare

aveva la forma di un libro moderno,

con le coperte lignee e le pagine di

papiro.

.

Mosaico romano rappresentante i

supporti esistenti all’epoca:

libro di tavolette e rotolo di

papiro

Però la rivoluzione vera e propria

si ebbe con il codex

pergamenaceo. Al passaggio dal

rotolo di papiro al codice

manoscritto contribuì anche la

progressiva affermazione del

Cristianesimo, poiché ess volendo

lanciare un nuovo messaggio, volle

anche distinguersi dal paganesimo

per la tipologia di supporto

utilizzato e per la tipologia

grafica: il paganesimo utilizzava il

rotolo di papiro e la capitale

romana, il Cristianesimo si affermò

sul codice pergamenaceo scritto in

onciale.

Con la caduta dell’Impero romano

d’Occidente, nel 476 d.C., non ci fu

nessun “Ente” che sorvegliò più

sulla scrittura, così in poco tempo

si diffusero molte tipologie

grafiche differenti:

-

-

onciale e semionciale (IV d.C. –

VIII d.C.) - parallelismo con il

maiuscoletto appartenente a una fase

della scolarizzazione più avanzata;

-

-

beneventana. È associata con

l’Italia a sud di Roma, ma è stata

anche usata nell’area dalmata (nel

monastero di San Crisogono a Zara)

sotto l’influenza barese. Questa

scrittura, sviluppatasi a partire da

Benevento, è stata usata

approssimativamente dalla metà dell’VIII

secolo fino al XIII secolo, anche se

ne esistono esempi fino al tardo XVI

secolo;

-

-

scritture insulari. Èuna tipologia

grafica medievale usata in Irlanda e

in Gran Bretagna (Latino: insula,

“isola”). Successivamente si

diffonde nell’Europa continentale

dai centri sotto l’influenza del

Cristianesimo Celtico. Tale

scrittura si sviluppò in Irlanda nel

VII secolo e fu usata fino al tardo

XIX secolo.

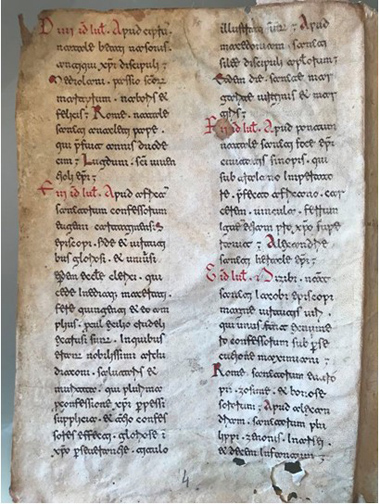

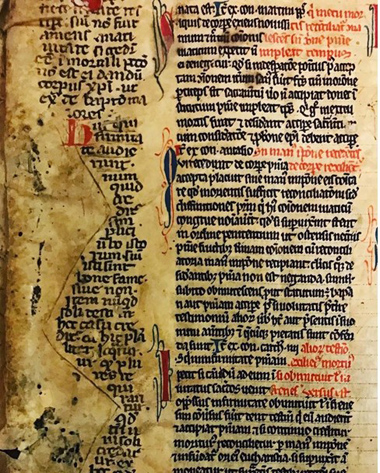

.

Biblioteca civica “Romolo Spezioli”

di Fermo,

frammento di Beneventana

Una riunificazione grafica si ebbe

solo nel IX secolo, con Carlo Magno,

che attraverso la corte di

Aquisgrana e Alcuino di York, impose

la minuscola carolina. Fu messa a

punto per la prima volta dai monaci

benedettini di Corbie, i quali

trasformarono la minuscola corsiva,

allora usata dai copisti in varie

versioni regionali, in una nuova

scrittura caratterizzata da una

forma regolare delle singole lettere

e dall’eliminazione delle legature e

delle abbreviazioni, facilitando la

lettura. Fu adottata dapprima nei

grandi monasteri per la trascrizione

delle Sacre Scritture, poi fu

insegnata nelle scuole vescovili e

monastiche e quindi venne utilizzata

dalle pubbliche amministrazioni per

la redazione degli atti ufficiali.

La grafica risultava elegante e la

forma dei caratteri più accurata.

Una delle differenze principali

rispetto alla minuscola corsiva

furono le lettere “a” e “t”: vennero

semplificate per poterle distinguere

in maniera più semplice. La

minuscola carolina riscontrò un

rapido successo poiché facilitò la

trascrizione di testi classici agli

amanuensi, semplificò notevolmente

la comunicazione internazionale e

diede una nuova spinta alla

rinascita e alla diffusione della

cultura classica nei secoli

altomedievali.

Carlo Magno decise di imporre tale

nuova tipologia grafica, poiché,

governando un impero molto vasto,

dal punto di vista

amministrativo-burocratico era

divenuto difficilissimo comprendere

testi redatti anche solo 20/30 anni

prima. Tale imposizione andò a

cancellare tutte le peculiarità

scrittorie regionali, a eccezione

della beneventana che sopravvisse

sino al Trecento, poiché il Sud

Italia non entrò mai a far parte dei

domini carolingi.

Nei secoli dell’Alto Medioevo il

luogo adibito alla produzione dei

manoscritti è il monastero,

conservandosi la cultura quasi

esclusivamente in ambienti

religiosi. Esso viene prodotto

interamente all’interno del

monastero, ivi si hanno monaci che

allevano le pecore, coloro che

lavorano la pergamena, chi taglia la

pergamena, chi la cuce e chi verga i

codici.

Il codice veniva vergato nello

scriptorium e solitamente un

monaco per terminare un codice di

medie dimensioni (da bisaccia)

impiegava dai sei mesi a un anno.

Inoltre un amanuense per tutta la

vita vergava sempre le stesse opere,

andandole così a memorizzarle alla

perfezione, al fine di velocizzare

il lavoro di copiatura.

Tale sistema di produzione del libro

si venne a modificare nel Duecento,

con la nascita dei comuni, delle

università e della classe

mercantile. La ripresa economica e

la scolarizzazione della proto

borghesia mercantile, portarono a

una richiesta di libri cento volte

superiore a quella dell’Alto

Medioevo, perciò il sistema

produttivo del monastero non poteva

assolutamente reggere la domanda.

Così il libro iniziò a essere

prodotto nelle botteghe attraverso

il sistema della Pecia. Ora l’opera

non veniva più copiata da un solo

uomo, ma il codexera smontato

in tanti fascicoli e questi erano

distribuiti ai collaboratori della

bottega. Il tempo impiegato era

sempre lo stesso, ma ora alla fine

dei 6/12 mesi si avevano tante copie

quanti erano i fascicoli che erano

stati distribuiti e quante volte si

riusciva a copiare il singolo

fascicolo.

In questo periodo però non cambiò

solo il sistema di produzione del

libro, ma anche la tipologia grafica

utilizzata, si passò a una gotica.

Tale tipologia grafica ebbe

un’enorme fortuna e sopravvisse sino

all’arrivo della stampa,

affiancandosi nel Quattrocento alla

scrittura umanistica.

Dunque, dalle tavolette di

terracotta all’invenzione della

stampa, si sono succeduti vari

supporti e varie tipologie grafiche,

ma una costante ci ha accompagnati

in tutto il percorso, l’esigenza di

salvaguardare la cultura e le opere

dei grandi “pensatori” che ci hanno

preceduto.

.

Biblioteca civica “Romolo Spezioli”,

coperta di riuso in gotica

Riferimenti bibliografici:

R. Renzi, La tradizione delle

opere sallustiane dai manoscritti

agli incunaboli della Biblioteca

civica di Fermo, Andrea Livi

Editore, Fermo 2020.

R. Renzi, Tito Livio. La fortuna

del più grande storico romano,

Primicieri Editore, Padova 2021.

R. Renzi, La fortuna di uno

storico minore: Lucio Anneo Floro, i

manoscritti e gli incunaboli della

Biblioteca Civica Romolo Spezioli,

con prefazione di Alessandro

Cesareo, Amarganta, 2021.

M.L. Agati, Il libro manoscritto:

introduzione alla codicologia,

L’Erma di Bretschneider, Roma 2003.

I. Carini, Il papiro: appunti per

la nuova scuola Vaticana / del

prof. Isidoro Carini, Roma, tip.

Vaticana, 1888.

E. G. Turner, ‘Recto’ e ‘Verso’.

Anatomia del rotolo di papiro,

Istituto papirologico Vitelli,

Firenze, 1994.

F. Déroche, A.Berthier, Manuel de

codicologie desmanuscrits en

écriture arabe, Parigi,

Bibliothèque nationale de France,

2000.