N. 95 - Novembre 2015

(CXXVI)

AURIGA VINCITORE

UN CAPOLAVORO SALVATO DA UN TERREMOTO

di Federica Campanelli

L’Auriga Vincitore di Delfi è uno dei pochi esemplari della bronzistica greca in stile severo giunto sino a noi. La statua, alta 1,80 m, è stata rinvenuta presso il Tempio di Apollo a Delfi nel 1896, ed è ora conservata nella stanza XIII del Museo Archeologico di Delfi (della cui ricchissima collezione è il pezzo senz’altro più celebre) insieme ad altre opere scultoree e reperti architettonici di notevole importanza provenienti anch’essi dal rinomato centro religioso.

L’opera,

del

V

secolo

a.C.,

è

stata

attribuita

a

Pitagora

di

Reggio,

scultore

bronzista

attivo

tra

Grecia

e

Magna

Grecia,

o a

Sotade

di

Tespie;

essa

faceva

parte

di

un

gruppo

scultoreo

più

complesso

comprendente

quadriga,

cavalli

e

due

scudieri.

Di

tali

elementi

sono

stati

ritrovati

solo

pochissimi

frammenti:

il

braccio

di

uno

scudiere,

parti

dell’assale,

del

giogo

e

del

timone

del

cocchio

e

frammenti

delle

zampe

dei

destrieri.

L’Auriga,

o

meglio,

la

quadriga,

aveva

ruolo

votivo,

essa

infatti

fu

commissionata

per

commemorare

una

vittoria

nella

corsa

delle

quadrighe

ai

giochi

pitici

nel

478

o

474

a.C.

dal

tiranno

di

Gela

Ierone

I

(tiranno

tra

il

485

e

478

a.C.)

o

dal

suo

successore

e

fratello

minore

Polizelo

(tiranno

dal

478

fino

alla

sua

morte

in

data

incerta).

Sulla

base

della

scultura

un’iscrizione

riporta,

quale

offerente,

il

nome

di

Polizelo;

questo

però

fu

probabilmente

sostituito

al

nome

di

Ierone

in

un

rimaneggiamento

successivo.

.

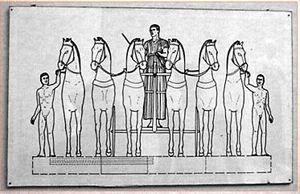

Ricostruzione

grafica

del

gruppo

dell'Auriga

L’opera

mostra

l’auriga

fasciato

da

un

classico

chitone

stretto

in

vita

e

lungo

fino

alle

caviglie:

la

lunghezza

del

chitone

e/o

il

modo

con

cui

questo

veniva

fissato,

cioè

appuntato

a

entrambe

le

spalle

o

solo

a

una,

era

un

indicatore

dello

status

di

chi

lo

indossava.

Il

chitone

lungo,

come

quello

dell’auriga,

era

riservato

solo

ai i

personaggi

d’alto

rango

e

alle

donne,

se

monospalla

designava

invece

l’appartenenza

a

ranghi

inferiori.

La

tecnica

di

realizzazione

è

quella

della

cera

persa

con

metodo

diretto:

consiste

innanzitutto

nel

plasmare

un

nucleo

–

non

necessariamente

rifinito

ed

eventualmente

dotato

di

armatura

metallica

interna

–

composto

di

materiale

refrattario,

cioè

in

grado

di

mantenere

una

certa

stabilità

chimico-fisica

ad

alte

temperature;

quindi

si

procede

stendendo

uno

strato

di

cera

più

o

meno

sottile

che

viene

finemente

lavorato

al

fine

di

raggiungere

le

esatte

fattezze

che

dovrebbe

avere

l’opera

una

volta

finita.

Sulla

matrice

in

cera

viene

così

steso

un

altro

strato

di

terra

refrattaria

in

modo

da

ottenere

la

cosiddetta

cappa

esterna

o

forma,

avendo

sempre

cura

di

lasciare

canali

e

sfiatatoi

per

il

deflusso

di

gas

e

della

cera

fluidificata

dal

bronzo

fuso

gettato

nell’intercapedine

tra

nucleo

e

forma.

Al

fine

di

liberare

la

scultura

dalla

sua

forma,

questa

deve

essere

distrutta,

ciò

comporta

la

produzione

di

un

pezzo

unico,

non

replicabile.

I

grandi

bronzi,

già

dal

V

secolo

a.C.,

tendono

ad

avere

spessori

più

esigui

rispetto

al

passato:

nel

caso

dell’Auriga

di

Delfi,

per

esempio,

gli

spessori

vanno

da 1

cm

circa

nelle

parti

del

corpo

prive

di

panneggio,

a

2,5

cm

circa

là

dove

si

formano

le

pieghe

della

veste.

Date

le

dimensioni

e la

presenza

di

sottosquadri,

molti

bronzi

vengono

realizzati

fondendo

le

parti

separatamente

(braccia,

mani,

testa,

ecc),

per

poi

assemblare

i

vari

pezzi

tra

loro

tramite

giunti

in

metallo

e

saldature.

L’Auriga

di

Delfi

è

composto

da

10

parti

principali

a

cui

si

sommano

pezzi

più

minuti

soprattutto

per

i

particolari

del

volto:

rame

per

ciglia

e

labbra,

applicazioni

in argento per

la

benda

tergisudore

decorata

a

meandro

(traslazione

di

un

motivo

ornamentale

puntuale

lungo

tutto

lo

spazio

orizzontale

della

suddetta

fascia,

in

moda

da

formare

un

fregio

comunemente

detto

“greca”)

e

poi

materiali

non

metallici

come

pietre

e

pasta

vitrea

colorata

per

la

cornea

e le

iridi.

Sembrerebbe

un

paradosso,

ma

l’Auriga

si è

conservata

grazie

a un

catastrofico

terremoto

scatenatosi

nel

373

a.C.;

ciò

ha

permesso

di

tenere

la

scultura

ben

nascosta

tra

le

macerie

e i

detriti,

salvandola

così

da

razzie

che

ne

avrebbero

comportato

di

certo

la

fusione

(triste

destino

della

maggior

parte

dei

bronzi

d’epoca

classica)

al

fine

di

riciclare

il

materiale.