AMERICA LATINA,

UN CONTINENTE IN FERMENTO

DAL NEOLIBERISMO AL COVID / I

di

Serena Sonaglioni

Per neoliberismo si intende il

modello economico, sperimentato su

vasta scala, per la prima volta in

Cile con la dittatura militare di

Pinochet e che attualmente domina il

mondo globalizzato. Un sistema per

molti intellettuali ed economisti

dedito tanto alla crescita del PIL,

quanto alla creazione di

disuguaglianze sociali, alle

privatizzazioni, alla libertà dei

mercati e alla depredazione delle

risorse naturali.

L’immagine che abbiamo oggi

dell’America Latina, nella quale fu

implementato “il più grande

laboratorio neoliberista” in Cile, è

quella di un Continente indebolito

dal tasso di disuguaglianza più alto

del mondo e che – con le rivolte –

ha cercato di sanare queste ferite.

Da settembre-ottobre 2019, infatti,

le piazze di Ecuador, Venezuela,

Cile, Argentina, Haiti, Colombia e

altre Nazioni hanno iniziato a

ribellarsi contro una gestione della

politica che, dagli anni ‘60/‘70,

viene pensata e imposta a colpi di

golpe dal vicino gigante

nordamericano.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha

resa ancora più manifesta

l’inadeguatezza di un sistema che ha

privatizzato qualsiasi settore

dell’economia, portando a una

crescita d’élite e a un

peggioramento delle condizioni di

vita delle fasce più svantaggiate.

Sebbene il numero dei detrattori del

neoliberismo sia cospicuo, resta

aperto un problema, che ha le

dimensioni di una voragine: quando

il dibattito si sposta sulla

questione «Quale sistema per il

futuro?», riaffiorano

prepotentemente le parole di Keynes:

«Il

capitalismo non è intelligente, non

è bello, non è giusto, non è

virtuoso e non produce i beni

necessari. In breve, non ci piace e

stiamo cominciando a disprezzarlo.

Ma quando ci chiediamo cosa mettere

al suo posto, restiamo estremamente

perplessi».

Finché la politica e l’economia non

riusciranno a uscire da quest’impasse

e a pensare a una vera

transizione verso un modello più

giusto, egualitario e virtuoso

(caratteristiche che non possono

prescindere dalla sostenibilità

ambientale che, nello scenario

attuale, sembra essere più una

chimera che un obiettivo) è

probabile che il panorama a cui

assisteremo sarà quello della

stagnazione in una situazione di

crisi di gramsciana memoria: «La

crisi politica è il momento in cui

il nuovo non finisce di consolidarsi

e il vecchio non finisce di morire:

in questo interregno si verificano i

fenomeni morbosi più svariati».

Il neoliberismo in America Latina:

Milton Friedman e i Chicago Boys

Nel 1956 venne firmato un accordo

finanziario tra l’Università

Americana e l’Università Cattolica

del Cile, accordo che sarebbe durato

per otto anni, fino al 1964. Nello

stesso anno, gli Stati Uniti

investirono nei due Paesi

considerati prioritari (Cile e

Guatemala) più di 7 milioni di

dollari per frenare l’avanzata del

comunismo nell’America del Sud e

della sua influenza in quest’area.

L’espressione “Chicago Boys” fa

riferimento a un gruppo di

economisti cileni, formati

all’Università di Chicago nei primi

anni ’70 del Novecento, oppositori

di Salvador Allende e consulenti

economici del regime dittatoriale di

Pinochet, che rispondevano alle

misure contenute nel piano

conosciuto come El Ladrillo

(il mattone), divenuto poi il

programma economico della dittatura;

ossia: privatizzare

le industrie pubbliche, smantellare

lo stato sociale (favorendo la

nascita di un sistema pensionistico

e sanitario privato), attrarre

capitale straniero, eliminare le

barriere doganali e frenare

l’inflazione.

In quegli anni, l’economista Milton

Friedman era il maggior esponente

della scuola economica

dell’Università di Chicago.

Monetarista e neoliberale, venne

insignito del premio Nobel nel 1976.

Sebbene negò sempre un suo

coinvolgimento diretto con il regime

dittatoriale di Pinochet, non evitò

di esternare una certa soddisfazione

per i risultati economici raggiunti

in quel periodo.

In particolare, in un suo intervento

del 1991 dichiarò di non essere mai

stato un consigliere né un

sostenitore di Pinochet, ma

sottolineò anche l’impossibilità di

poter negare che «Il

Cile sia stato un caso in cui un

regime militare, capeggiato da

Pinochet, era disposto a cambiare

l’organizzazione dell’economia da

una performance discendente a una

ascendente. […] Il vero miracolo in

Cile non è stato il funzionamento

delle riforme, sebbene il Cile, a

oggi, sia – con buona probabilità –

la storia di maggior successo

dell’America Latina, piuttosto il

fatto che una giunta militare

permise di farlo. Ho visitato il

Cile, ho conosciuto il signor

Pinochet, ma non ho mai ricevuto

soldi dalla giunta militare.

Tuttavia, dirò che lì vi è stato un

processo che ha condotto a elezioni

democratiche e che ha posto fine

alla dittatura militare: sicuramente

non potete citare nessun altro caso

simile in un Paese socialista.

Quindi, pur non essendo mai stato un

consulente del governo cileno, sono

più che disposto a condividere il

successo del lavoro fatto dai nostri

studenti laggiù».

Pinochet arrivò ai vertici del

potere politico l’11 settembre 1973,

a seguito di un colpo di stato le

cui trame vennero tessute dalle

élite economiche nazionali che

si sentivano minacciate dalle

politiche socialiste promosse da

Salvador Allende, assieme a Henry

Kissinger (consigliere per la

sicurezza nazionale e segretario di

stato degli Stati Uniti), Richard

Nixon (Presidente degli Stati Uniti

d’America dal 20 gennaio 1969 al 9

agosto 1974) e Richard Helms

(Direttore della CIA) per

assicurarsi che il Cile, con

Allende, “non diventasse una fogna”.

Tali affermazioni sono supportate da

una serie di documenti

declassificati e pubblicati – nel

giorno del cinquantesimo

anniversario dell’insediamento di

Salvador Allende – dalla National

Security Archive che

ricostruiscono le trame della

politica di destabilizzazione

attuata in Cile e che avrebbe dovuto

creare le migliori condizioni

possibili per il golpe dell’11

settembre.

La figura di Allende preoccupava – e

non poco – gli Stati Uniti, in

quanto, nel pieno della Guerra

Fredda, dovettero assistere al primo

Presidente marxista democraticamente

eletto della storia dell’umanità.

L’obiettivo era scongiurare il

cosiddetto effetto domino, ancor più

alla luce del fatto che in Italia e

in Francia si stavano affermando i

due grandi Partiti Comunisti

d’Europa Occidentale. Allende era il

simbolo del fatto che la costruzione

del socialismo poteva avvenire anche

a prescindere dalla rivoluzione

armata: per gli Stati Uniti, questo

era un messaggio da arginare nel

minor tempo possibile.

Nella letteratura internazionale, è

molto diffusa l’idea che

l’implementazione delle politiche

neoliberiste in Cile fu un vero e

proprio esperimento: infatti,

l’esecuzione pratica del

neoliberismo economico ebbe inizio

proprio da lì, precedendo

addirittura il caso inglese di

Margaret Thatcher e quello americano

di Ronald Reagan.

Allende arrivò al potere il 3

settembre del 1970 con il 36,2%

delle preferenze e, fin da subito,

accelerò il processo per la

costruzione di una realtà

socialista; gli Stati Uniti, dal

canto loro, misero in campo una

strategia di destabilizzazione

promossa a colpi di embargo,

scioperi pilotati e manipolazioni

dei prezzi del rame (risorsa

strategica del Cile, le cui miniere

vennero nazionalizzate subito dopo

l’elezione di Allende): nello

scenario di un’economia

completamente distrutta, con un

1000% di inflazione e con una forte

carenza di alimenti, fu realizzato

il colpo di Stato.

E con esso si avviò la

trasformazione economica basata

sulle idee di Friedman e Von Hayek:

si aprì alla libertà dei mercati,

l’inflazione fu dominata, si

implementarono misure per la

protezione della proprietà privata,

si diede il via a un vastissimo

programma di privatizzazioni e alla

riforma del sistema pensionistico,

così da ottenere un sensibile

incremento nel breve termine sia del

PILche del PIL pro capite. Per i

neoliberisti, infatti, dall’aumento

del PIL dipendono sia l’aumento del

benessere degli individui che

l’incremento di ricchezza. L’idea di

base è che i benefici derivanti da

un PIL elevato si diffondano su

tutta la popolazione, creando un

maggior benessere per tutti.

L’esperienza dell’America Latina

racconta, però, un’altra storia: i

settori sociali più vulnerabili,

infatti, sono stati esclusi dalla

crescita economica e, mentre alcuni

gruppi sociali vivono in modo

occidentale, vi sono vastissime aree

in cui dilaga la povertà. Il 40%

della popolazione del continente si

considera povera e quasi il 20%

estremamente povera. Inoltre, le

società latino-americane si

contraddistinguono per una

distribuzione del reddito

estremamente polarizzata.

Bisogna inoltre considerare un altro

fattore: i benefici della crescita

non furono appannaggio di tutta la

popolazione. Infatti, l’indice di

Gini (indicatore che dà una misura

della concentrazione della ricchezza

in un determinato Paese e compreso

tra zero e uno: 0 indica massima

uguaglianza, mentre 1 massima

disuguaglianza) – sulla base dei

dati della Banca Mondiale – nel

Cile del 1987 era pari a 56,2.

Infine, il grado di libertà del

mercato era inversamente

proporzionale alla libertà degli

individui, al rispetto dei diritti

umani e a qualsiasi forma di

dissenso nei confronti del regime.

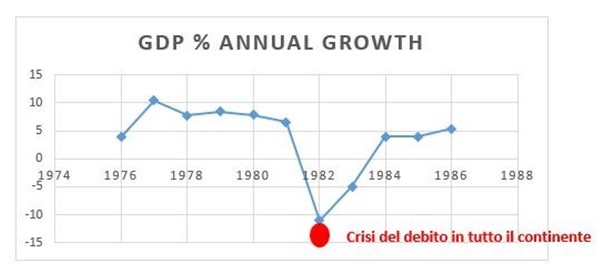

Il grafico sintetizza la crescita

percentuale del PIL dal 1976 al

1989. In questi anni,

la variabile considerata è cresciuta

del 3,83% medio annuo. Con la sola

eccezione degli anni 1982 e 1983,

la

crescita è stata tendenzialmente

costante. A oggi, il Cile è l’unico

Paese dell’America Latina

a far parte dell’OCSE e quello che

registra il PIL pro capite più alto

del continente.

Rielaborazione di dati (<data.worldbank.org>)

a cura dell’autrice.

Il Cile del neoliberismo rimane,

ancora oggi, il Cile delle grandi

disuguaglianze: considerando di

nuovo i dati della Banca Mondiale e

l’indice di Gini, nel 2014-2015, il

Cile era la nazione dell’America

Latina a poter vantare del valore,

riferito a questa variabile, più

alto. Ed è proprio nell’asprezza di

queste disuguaglianze, del costo

della vita pressoché proibitivo per

la maggior parte della popolazione e

nello smantellamento dei servizi

pubblici (misura figlia di quelle

politiche neoliberiste) che va

ricercato il cardine delle proteste

di ottobre 2019.

Tuttavia, a oggi, il Paese è

impegnato in un consistente

cambiamento di rotta: nelle scorse

elezioni del 2021, è stato, infatti,

eletto il nuovo presidente Gabriel

Boric, leader della coalizione

Apruebodignidad, che ha battuto

l’avversario filo-pinochettista

con una maggioranza del 55,8%.

Nel nuovo programma, uno degli

obiettivi più ambiziosi risulta

essere proprio la lotta alle

disuguaglianze. Dopo 32 anni dalla

fine dell’impietoso regime, l’ombra

di Pinochet sembra ormai destinata a

svanire.